北海道網走市長・水谷洋一

(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事・小田理恵子

2025/03/12 暮らしの安心安定を基盤とした「相互扶助」のまちづくり~水谷洋一・北海道網走市長インタビュー(1)~

2025/03/13 暮らしの安心安定を基盤とした「相互扶助」のまちづくり~水谷洋一・北海道網走市長インタビュー(2)~

2025/03/19 「妄想から構想へ」市民の声から始まる政策~水谷洋一・北海道網走市長インタビュー(3)~

2025/03/21 「妄想から構想へ」市民の声から始まる政策~水谷洋一・北海道網走市長インタビュー(4)~

水谷洋一北海道網走市長のインタビュー第3回をお届けします。

1、2回では、まちづくりの基本理念である「相互扶助」に基づき、市民の安心安定の暮らしを守るために行った施策について具体的にお話しいただきました。「公共サービスの供給体制を整備してから需要を喚起する」という考えの下、クリニック誘致で医療体制を整えた後に子ども医療費の無償化に踏み切った事例は、施策実行の優先順位について気付きをもたらすものでした。

3、4回では、そんな水谷市政の実現力がどこから生まれるものなのか探っていきます。(聞き手=一般社団法人官民共創未来コンソーシアム代表理事・小田理恵子)

市民の小さな声をどれだけ拾えるか

小田 前回のインタビューで市長には、自立した住民同士の「相互扶助」によるまちづくりを推進するために、暮らしの基盤である公共サービスの安定化に尽力している旨をお話しいただきました。

これを行うには、住民のニーズを細かく拾い上げる必要があると思います。住民の皆さんとはどのような接点を持っていますか。

水谷市長 網走市では市民と市が対話を深めて住みよいまちづくりを進めるために「まちづくりふれあい懇談会(※注1)」や「みんなの市長室(※注2)」などの意見交換会を定期開催しています。

まちづくりふれあい懇親会(出典:網走市Faⅽebook)

コロナ禍では市民の不満や不安が市政に向けられることが多かったのですが、日常生活が戻るにつれ、より建設的な対話ができるようになってきました。最近では、「子どもを2時間程度遊ばせられる場所が欲しい」「母親同士が集まって食事ができる場所が近くにあるとよい」「まちなかに若者の居場所をつくってほしい」など、より安心で安定した暮らしを求める声が中心となっています。

(※注1)市内のコミュニティセンターなどで月に数回、網走市町内会連合会との共催で開催している。

(※注2)市民と市長の対話を促進するため定期的に開催。市長室にて市長に直接提案や意見を伝え話し合うことで、市政に反映することを目指している。

小田 市民と市政の距離感が非常に近い印象ですね。市民との対話から見えてきた具体的なニーズについて、どのような対応をされているのでしょうか。

水谷市長 特に子育て支援に関しては、子ども医療費や給食費の無償化などを通じて給付事業はほぼ完成したと言えます。例えば市では、子育て世帯向けに一戸建ての公営住宅を提供しています。これは、子どもの声や足音による近隣トラブルを防ぎ、気兼ねなく生活したいという子育て世帯のニーズに応えた施策です。

今後もこのように市民から寄せられる声の一つ一つを丁寧に拾い上げ、実現に結び付けることが市民満足度の向上につながると考えています。

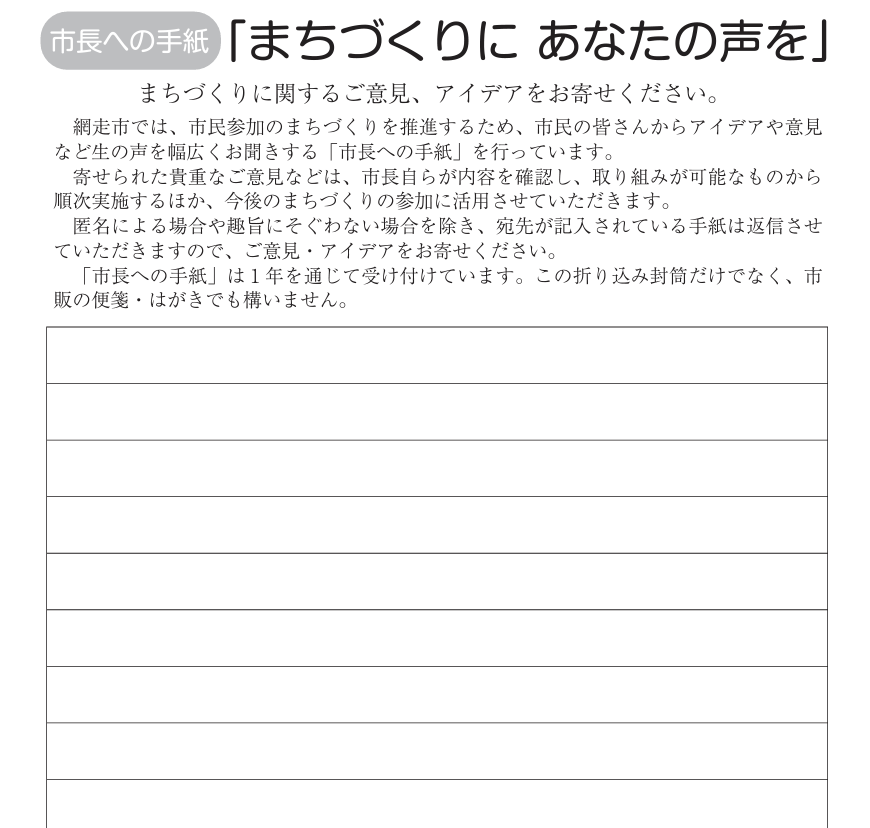

市の広報誌には市長に直接意見を送る様式がある(出典:広報あばしり)

「妄想」から「構想」へ

小田 市民からの要望は、庁内でどのように議論され、施策へと落とし込まれているのでしょうか。

水谷市長 市民の皆さんから頂いた要望は各部長と共有し、「今後何ができるか」を部署内でブレーンストーミングしてもらうよう指示しています。その際、私は職員に対し、「妄想から構想へ」という言葉をよく使います。

これは市民の声を具体的な施策として実現するためのアプローチです。まずは広く自由なアイデアの出し合いから始めてもらい、そこから具体的な政策として落とし込むようにしています。

小田 水谷市長の「妄想から構想へ」のアプローチは、職員の政策立案能力の向上につながると思います。職員の皆さんのお考えはどのように拾い上げるのですか。

水谷市長 例えば、部長や課長とは「お茶会」と称して私の部屋でお茶を飲みながらブレーンストーミングする機会を定期的に設けています。この場で自由な発想、つまり「妄想」を語り合い、それを実現可能な「構想」に練り上げていきます。

一方で、係長以下の職員の声は、部長級職員に比べるとなかなか私のところまで上がってきません。そこでGoogleフォームを活用して幅広く意見を募る仕組みを試験的に構築して職員の率直な意見を集める方法を考えています。

小田 役職に応じて意見交換の方法を使い分けているのですね。ちなみに「お茶会」とはどのような位置付けなのでしょうか。従来の部長会議や庁議との違いも含めてお聞かせください。

水谷市長 「コーヒーでも飲もうや」と連絡をして幹部職員に集まってもらいます。私から新しい「妄想」を語り、部長会議や庁議での議題となるはるか以前に意見交換をします。

そこで出たアイデアについて、具体的な「構想」になっていくようにまたお茶会を開きます。

小田 確かに「妄想」と言われればチャレンジングなことも積極的に提案できそうに感じます。実際にそうした「妄想」から実現した事例はありますか?

水谷市長 2017年4月に開校した、日本体育大付属高等支援学校(※注3)の誘致が好例です。誘致のきっかけは私の「学校を市内に持ってきたい」という「妄想」でした。それを受けて職員たちが、候補地の選定から予算の確保まで、具体的な検討を重ねてくれました。私が大きな方向性を示し、実務的な実現可能性の検討は職員が主体的に進めてくれたのです。

(※注3)知的障がいのある生徒を対象とした私立高等支援学校。スポーツを通じた教育を特色とし、卒業後の自立と社会参加を目指した職業教育も行っている。日本体育大が運営する全国初の特別支援学校。

小田 トップの柔軟な発想と現場の実務能力が噛み合った好事例ですね。こうした政策の実現には、首長と職員との信頼関係が不可欠だと思います。

水谷市長 はい、私は職員を全面的に信頼しています。職員一人ひとりが「相互扶助」のまちづくりを目指して市政を推進してくれる。この関係性があるからこそ、私は大胆な「妄想」を語ることができます。

小田 就任から14年が経過し、組織内の世代交代も進んでいると思います。マネジメントの観点から、この変化をどのように受け止めていらっしゃいますか?

水谷市長 私が2010年に47歳で市長に就任した時は、部長職は皆さん年上でした。しかし14年が経過し、今の部長職は全員が年下です。この変化は組織運営に大きな影響を与えています。特に10年以上前の施策については、職員よりも私の方が経緯をよく知っているという状況になってきました。そうした中で、私自身の責任もますます重くなっていると感じています。

(第4回に続く)

※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2024年2月10日号

【プロフィール】

水谷 洋一(みずたに・よういち)

1963年網走市出身。87年から95年までJA北海道中央会に勤務。在職中は農協監査士としてJAの監査と経営指導に当たる。

その後衆議院議員秘書、網走市議会議員を務め、2010年12月に網走市長に就任。現在は4期目。