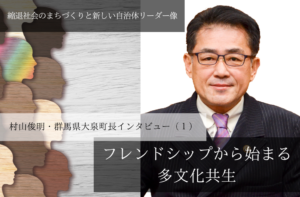

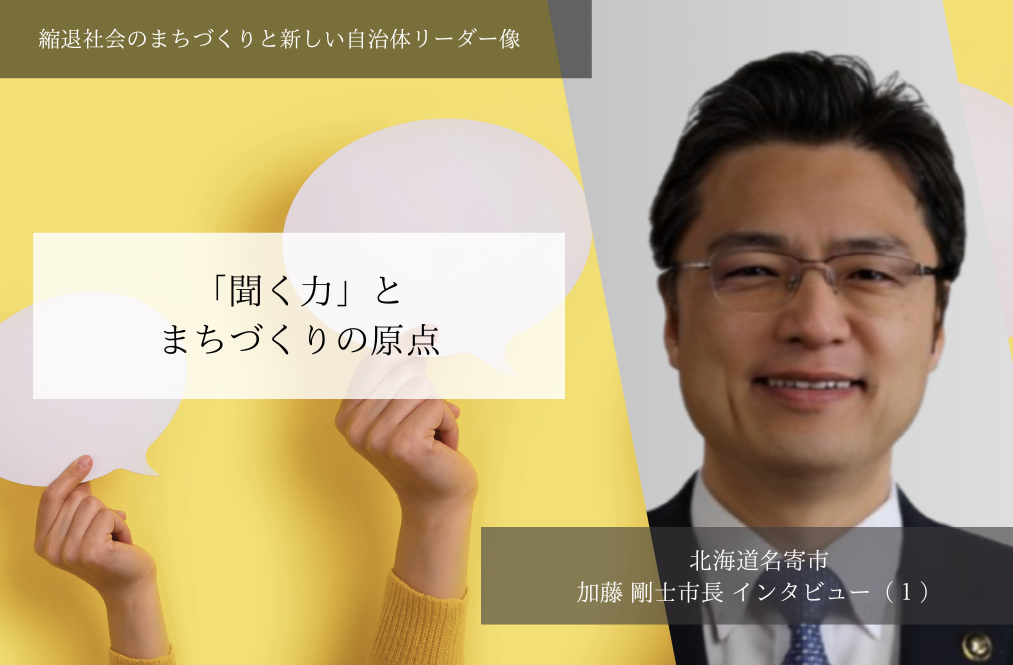

北海道名寄市長 加藤剛士

(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子

2025/08/06 「聞く力」とまちづくりの原点~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(1)~

2025/08/07 「聞く力」とまちづくりの原点~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(2)~

2025/08/12 「保守と斬新」の両輪で拓く名寄の未来~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(3)~

2025/08/14 「保守と斬新」の両輪で拓く名寄の未来~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(4)~

北海道名寄市の加藤剛士市長のインタビューを前後編でお届けします。

2010年、39歳で道内最年少市長に就任以来、その「聞く力」と堅実なマネジメントで安定した市政を率いてきた加藤市長。本インタビューでは、人口減少などの課題に立ち向かうリーダーシップの源泉、大切にする哲学、そしてお人柄の深層に迫ります。

前編では、名寄市発展のルーツ、道北の要衝としての役割、雪と共存するユニークな文化、さらに開かれた対話の姿勢を紐解きます。(聞き手=一般社団法人官民共創未来コンソーシアム代表理事・小田理恵子)

「蝦夷開拓」名寄市発展のルーツ

小田 加藤市長は10年の就任以降、15年にわたり市政を率いています。その中で市長が考える、名寄市の「アイデンティティー」とは、どのようなものでしょうか。

加藤市長 そうですね。名寄のアイデンティティーやまちづくりの根幹となりますと、やはり歴史的背景からお話しするのが良いでしょう。ご存じの方も多いかと思いますが、「北海道」の名付け親は、探検家の松浦武四郎(※注1)です。江戸の末期から明治に活躍した方で、実は三重県松阪市小野江町、当時は伊勢国一志郡須川村という所のご出身で、今も生家が残っています。その彼が幕府の命を受け、蝦夷地を調査しました。

松浦武四郎が1857年ごろ、幕府に提出した上申書には、現在の名寄盆地について「交通の要衝となり得、肥沃な土地は農業にも有望で、将来必ず発展するだろう」と記されています。

小田 まさに、現在の名寄市の姿を予見していたかのようですね。

加藤市長 おっしゃる通りです。まさに今の名寄は、その予見通りに農業を基幹として発展し、交通の要衝として道北の中核的な役割を担う都市機能も充実させてきました。当時の幕府がロシアとの国境問題を抱え、蝦夷地の開拓と防衛を急いでいた国家的背景も、彼の提言の重要性を高めたのでしょう。事実、名寄市には今も日本最北の陸上自衛隊駐屯地があり、そうした歴史の繋がりを感じますね。

小田 国防という視点も重要だったのですね。名寄市といえば、もち米の生産量が日本一であることも知られていますが、このもち米にも、松浦武四郎との興味深い繋がりがあると伺いました。

加藤市長 松浦武四郎が探検家を志した原点は、伊勢街道沿いの生家で旅人たちの話に刺激を受けたことだといわれています。その探求心が彼を北海道へ、そして名寄の開拓へと導き、彼の提言に基づいて開拓されたこの地で水田農業が栄え、もち米が名寄の特産品の一つとなったのです。

そして、ここからが興味深い話なのですが、名寄市で収穫されたもち米は、時を経て、松浦武四郎の心の故郷とも言える伊勢へ渡り、現在では、多くの方に愛されている「伊勢名物赤福」のお餅の原材料となっています。一人の探検家・松浦武四郎の情熱、伊勢との深い縁、そして名寄のもち米。これらが時代を超えて結び付いていることが、名寄市のアイデンティティーを形作る、大切な要素の一つだと考えています。

(※注1)松浦武四郎(まつうら・たけしろう):1818~88年。江戸時代末期から明治時代初期にかけての探検家、地理学者、著述家。「北海道」の名付け親として知られる。

北の要衝として医療・広域連携で地域を守る

小田 名寄市の歴史についてお話しいただきました。一方で現代に目を向けますと、名寄市は道北地域における「北の要衝」として、特に医療面で非常に重要な役割を担っていらっしゃいますね。

加藤市長 北海道には六つの3次医療圏があり、名寄市立総合病院は道北医療圏におけるセンター病院として、地域の高度急性期医療を担っています。そのカバーエリアは北の稚内市から南の和寒町に及び、広さはだいたい四国に匹敵するほどです。ですから、名寄市民のためだけでなく、広大な北北海道地域の皆さんの安全・安心を守る、まさに「最後の砦」としての役割を担っていると認識しています。その分、同時に責任の重さも感じますね。

名寄市立総合病院(出典:北海道公式Webサイト)

小田 四国ほどの広大なエリアの医療を支えるというのは、並大抵のご尽力ではないと思います。医療以外でも、名寄市が中心となって、近隣の自治体との広域的な連携を積極的に進めていらっしゃる事例についてお聞かせください。

加藤市長 名寄市は近隣の市町村とは、本当に非常に仲良くさせていただいていましてね、広域行政でも多様な連携を具体的な形で展開しています。例えば消防行政ですと、名寄市を含む五つの自治体で一部事務組合を組織し、広域的な体制を整えています。また、ゴミ処理についても、名寄市と周辺の3町村(名寄市含め1市2町1村)による共同処理、さらに一部事務組合を組織して共同処理を行っていますね。

小田 消防やゴミ処理といった生活に不可欠な分野でも、密な連携体制が敷かれているのですね。

加藤市長 はい。さらに「定住自立圏構想」(※注2)のような枠組みでは、名寄市と士別市を中心に13の市町村が連携しています。医療、福祉、産業振興、地域交通など多岐にわたる分野で政策を共有し、互いの資源や機能を補い合いながら地域全体の活性化を目指す議論を、協力して常に進めています。名寄市だけが突出するのではなく、「お互いの資源や機能を補い合いながら、地域全体の活性化を目指していこうじゃないか」という考えで、お互いが知恵を出し合い、支え合うという関係性を、これからも大切に育んでいきたいと考えています。

(※注2)定住自立圏構想:人口減少や少子高齢化が進む地方において、中心となる市(中心市)と近隣の市町村が連携し、生活機能の強化や地域経済の活性化を図る国の取り組み。医療、福祉、教育、産業振興など多様な分野で連携協定を締結し、魅力ある地域づくりを目指す。

(第2回に続く)

※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年7月7日号

【プロフィール】

加藤 剛士(かとう・たけし)

1970年11月18日北海道名寄市生まれ。小樽商科大学卒業後、千代田生命保険(現・ジブラルタ生命保険)に勤務。

その後、父が経営するホテル・飲食店グループ「KTバイオニアグループ」に入社し社長を務める。

名寄青年会議所理事などを歴任。2010年、39歳で名寄市長に初当選し、以降無投票を含め4期連続で市長を務める。

全国青年市長会会長も歴任。現在4期目。