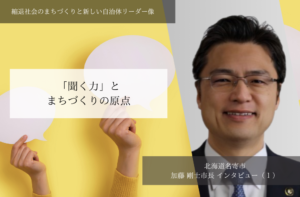

北海道名寄市長 加藤剛士

(聞き手)一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事 小田理恵子

2025/08/06 「聞く力」とまちづくりの原点~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(1)~

2025/08/07 「聞く力」とまちづくりの原点~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(2)~

2025/08/12 「保守と斬新」の両輪で拓く名寄の未来~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(3)~

2025/08/14 「保守と斬新」の両輪で拓く名寄の未来~加藤剛士・北海道名寄市長インタビュー(4)~

「利雪親雪」=雪と共存する文化

小田 名寄市は雪深い地域というイメージがありますが、その厳しい自然環境とはどのように向き合い、まちづくりに活かしていらっしゃるのでしょうか。

加藤市長 名寄市は、おっしゃる通り本当に寒さが厳しくて、1年の3分の1ほどは雪に覆われる地域です。もちろん住民生活では除雪作業など大変な面もありますが、一方で名寄では昔から雪と楽しく共存し、雪を誇りとする「利雪親雪」という言葉が息づいています。市としても「冬を楽しく暮らす条例」というユニークな条例を設けまして、雪国の暮らしを豊かにするためのさまざまな企画を運営しています。

小田 冬を楽しむ条例があるとは驚きです。ウインタースポーツも非常に盛んだと伺いました。

加藤市長 特にノルディックスキーは盛んで、ジュニアオリンピックカップ、中高生にとっては「冬の甲子園」のような大会がもう10年近く、名寄で開催されています。最近では、富良野や旭川のように、名寄のスキー場にも海外からのお客さんが増えてきているのを感じていますね。

また、市立天文台「きたすばる」では最近、低緯度オーロラの観測で大変な話題になりましたね。全国ニュースでもたびたび取り上げられています。

名寄は盆地でして、風が比較的少なく空気が澄み、周囲も暗い。これが天体観測には非常に有効で、恵まれた環境なのです。そのため「きたすばる」は、約20年前から国立大学の大学院とも連携し、本格的な学術観測を行うとともに、一般の方へ星空の魅力を伝える観光拠点としても親しまれています。天文台のYouTubeチャンネルもご好評をいただいており、珍しい天文現象の際には「きたすばる」の映像が注目されています。

小田 私は以前、アラスカにオーロラを見に行ったことがありますが、名寄市でも低緯度オーロラが観測できると聞いて、ぜひ訪れてみたくなりました。「きたすばる」は学術的な価値だけでなく、情報発信の拠点としても大きな役割を果たしているのですね。

加藤市長 さらにユニークな取り組みとして、沖縄県石垣市にある天文台と「日本の北と南の天文台で何か連携ができないだろうか」という話から、両天文台を巡るスタンプラリー企画も実施しています。正直なところ、最初は「そんなに遠くまで足を運んでくださる方は多くないかもしれないな」と冗談半分で始めたのですが、なんと年間で数十人もの方が達成してくれています。これもまた、名寄市を起点とした素敵な交流になっていると感じています。

小田 ウインタースポーツから天文台まで、本当に多様な魅力を市民の皆さんと共に育んでいらっしゃるのですね。

加藤市長 厳しい自然環境も含め、名寄ならではの個性を大切にし、それを市民の誇りや地域の活力に繋げていくことが、これからのまちづくりに不可欠だと考えています。

学ぶ姿勢から始まる最年少市長のリーダーシップ

小田 ここからは市長ご自身について伺いたいと思います。市長は2010年に39歳という若さで、北海道で最年少の市長として就任されました。その頃のご経験は、現在の市政運営にどのような影響を与えていらっしゃるのでしょうか。

加藤市長 就任当初は周りが行政経験豊富な先輩市長ばかりでしたので、私としては「いろいろと教えてください」という姿勢でした。私が変にリーダーシップを前面に出すというより、まず学ばせていただく気持ちが強かったですね。

私は市議会議員などを経験せず、いきなり首長という立場になったことも、かえって良かったのかもしれません。多くの先輩方に本当に可愛がっていただき、市政運営のイロハを教えていただきました。

小田 加藤市長は名寄市のご出身です。市長に就任された際には、地域の特性を深く理解されているリーダーとして、周囲からの期待も大きかったのではないでしょうか。

加藤市長 地元出身ということもあり、地域の皆さんからの期待は確かに感じておりました。しかしそれに対して特別な気負いはなく、常に自然体で接してきたように思います。例えば広域行政を進めるに当たっても、名寄市だけが肩肘張って何かをやるというわけではなくて、それぞれの自治体の役割分担を踏まえてしっかり相談しながら協調して進めていく。そうした姿勢を常に心掛けてきました。

小田 そうした「教えてもらう」「相談しながら進める」というご経験が、現在の市長のリーダーシップに繋がっている部分はあるのでしょうか。

加藤市長 それは大いにあると感じていますね。やはり自分一人の力には限りがありますし、多様な意見や知見に触れることの重要性は、市長に就任した当初から痛感していたので。ですから、周囲の知恵をお借りし、さまざまな立場の方々と対話を重ねながら物事を進めてきた経験が、間違いなく現在の市政運営のスタイルに反映されているのだと思います。

常にドアが開かれたオープンな市長室

小田 最年少市長としてのご経験から、周囲の声に耳を傾け、対話をする重要性を実感したとのことですが、意識的に「聞く」ことを大切にされているのでしょうか。

加藤市長 そうですね、意識している部分は確かにあると思いますね。例えば市長室のドアは、いつも開けっ放しにしています。できるだけ多くの職員と顔を合わせ直接話す機会を持ちたいので、時間を見つけては庁内を歩き回り、職員から状況を聞いたり報告を受けたり、気軽に情報交換をしたりすることも日常的です。私の方から出向くことも多いですね。

小田 市長がそのように積極的にコミュニケーションを取られることで、市役所の中に何か変化はありましたか。

加藤市長 どうでしょうか(と同席の市職員に問い掛ける)。

市職員の方 加藤市長の就任以前は、市長室へ直接伺いご説明するようなことはありませんでした。しかし今は、若い職員も市長室で直接説明する機会が増えたと感じます。市長室の敷居が低くなり、市長とお話ししやすくなったと実感しています。

加藤市長 自分で自分のことを「敷居が低い」とは言えませんからね。職員がそう感じてくれているなら、嬉しいことです。

小田 まさに今、市長が職員の方に問い掛けたように、市長の「聞く姿勢」が組織の風通しを良くしているのだと感じます。職員の皆さんだけでなく、市民の方々とも非常に近い距離で接していらっしゃるのではないでしょうか。

加藤市長 市民の皆さんとも日常的に話す機会は多いですよ。自宅から市役所まで700㍍ほどなので歩いて通勤するのですが、その道すがら市民の方から声を掛けられ、市政へのご要望やご意見を直接頂くこともあります。

小田 市民の方が市長に直接、ですか。

加藤市長 ええ、「ちょっと市長さん、聞いてくださいよ」という感じで声を掛けられますね。もちろん厳しいご意見もありますが、それも貴重な市民の声ですから、しっかり耳を傾けています。市民の皆さんと近い距離で話せる機会が多いのは、このまちの良いところだと感じています。

小田 そうした市長のオープンでフラットなコミュニケーションスタイルが、風通しの良い組織文化を育み、ひいては市民との信頼関係を強固なものにしているのですね。

加藤市長 そうであれば嬉しいですね。行政も結局は人と人との繋がりが基本です。職員が活き活きと働き、市民と行政が同じ方向を向いてまちづくりを進める。そのためには、日々の小さな対話の積み重ねこそが、最も大切な土台になると考えています。

今回は、北海道名寄市の加藤剛士市長に、そのリーダーシップの原点とまちづくりへの基本姿勢を伺いました。最年少市長としての経験から培われた「聞く力」と、職員や市民に対する開かれた対話の姿勢が、現在の堅実な市政運営の揺るぎない土壌となっていることを強く感じました。

次回は、その「聞く力」を土台とした独自のマネジメント術や、「保守と斬新」を両立させるリーダーシップの核心に迫ります。

(第3回に続く)

※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年7月7日号

【プロフィール】

加藤 剛士(かとう・たけし)

1970年11月18日北海道名寄市生まれ。小樽商科大学卒業後、千代田生命保険(現・ジブラルタ生命保険)に勤務。

その後、父が経営するホテル・飲食店グループ「KTバイオニアグループ」に入社し社長を務める。

名寄青年会議所理事などを歴任。2010年、39歳で名寄市長に初当選し、以降無投票を含め4期連続で市長を務める。

全国青年市長会会長も歴任。現在4期目。