2025/09/03 地方議員のハラスメント対策と意識改革の重要性-より活力ある健全な組織づくりのために- ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(1)~

2025/09/05 地方議員のハラスメント対策と意識改革の重要性-より活力ある健全な組織づくりのために- ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(2)~

議員に求められる高い倫理観と自己判断の限界

本来、議員は住民の負託を受けた公人であり、その職務を遂行するに当たっては高い倫理観が求められます。そのためハラスメントを起こすことなどあってはなりません。優越的な立場を利用して職員に対し強権的、威圧的な態度を取ったり、声を荒らげたりすることは言語道断です。また、「何がハラスメントに該当するのか」「自身の言動が他者にどのような影響を与えるのか」を議員自身が的確に判断できる能力を持つことが大前提となります。

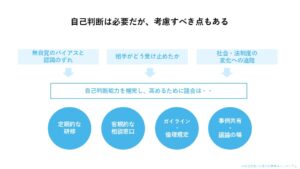

しかし、高い倫理観に基づいた自己判断が基本である一方で、ハラスメント問題の複雑さを考えると、それだけに頼ることには限界があることも認識しておく必要があります。

・自己判断を困難にする要因

①無自覚のバイアスと認識のズレ

自分では問題ないと思っていても、長年の慣習や無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)により、相手にとっては苦痛となる言動をしてしまう可能性があります。特に、これまで「当たり前」とされてきた議会での慣例や、世代間での価値観の違いが、知らず知らずのうちにハラスメントの温床となるケースが少なくありません。

②受け手の視点の重要性

ハラスメントは、行為者の意図よりも「相手がどう受け止めたか」が重視される側面があります。良かれと思っての指導やコミュニケーションが、相手にとってはハラスメントと受け取られるケースも少なくありません。特に、立場の違いや権力関係が存在する議員と職員の間では、この認識のギャップが生じやすくなります。

③知識・情報のアップデートの必要性

ハラスメントに関する社会の認識や法制度は絶えず変化しています。過去の常識が通用しなくなることもあり、常に最新の知識や情報を学び、自身の判断基準をアップデートしていく努力が求められます。

研修による意識改革の必要性と課題

こうした状況を踏まえ、まずは議員のハラスメントに対する意識を変える必要があります。しかし、「ハラスメントはしない」「していない」「自分は正しくて今の社会がおかしい」と考えている議員には、「ハラスメント対策をしましょう」と言っても響きません。実効性がないのが現実です。

実際、研修を始めた当初は、終了後に年配議員からこうした反応を頂くことがよくありました。

「こんなのがハラスメントだって? これじゃ何も言えなくなるじゃないか」

「俺たちは先輩から厳しく言われながら議員として育てられてきたんだ」

「おかしいことをおかしいと言って何が悪いのか」

また、直接発言しないにしても、憤然とした表情で会場を後にする議員も多く、納得していないのは明らかでした。

研修内容の改善

こうした経験を重ね、議員の政治家としての心情や、地域への想いに寄り添いつつ、ハラスメントへの意識を変えていただくために研修内容を変化させていきました。

従来のような「ハラスメントとは何か」「してはいけないこと」を中心とした研修に、以下の3点を追加しました。

①自分でも意識しないバイアスや認知のゆがみがある可能性があること

「自分は公平で正しい判断をしている」と思っていても、長年の経験や慣習により、無意識のうちに偏見を持ってしまう可能性があることを説明しました。特に、これまで「当たり前」とされてきた議会での慣例や、世代間での価値観の違いが、知らず知らずのうちに相手を傷つける言動につながることがあることを、具体的な事例を交えて示しました。

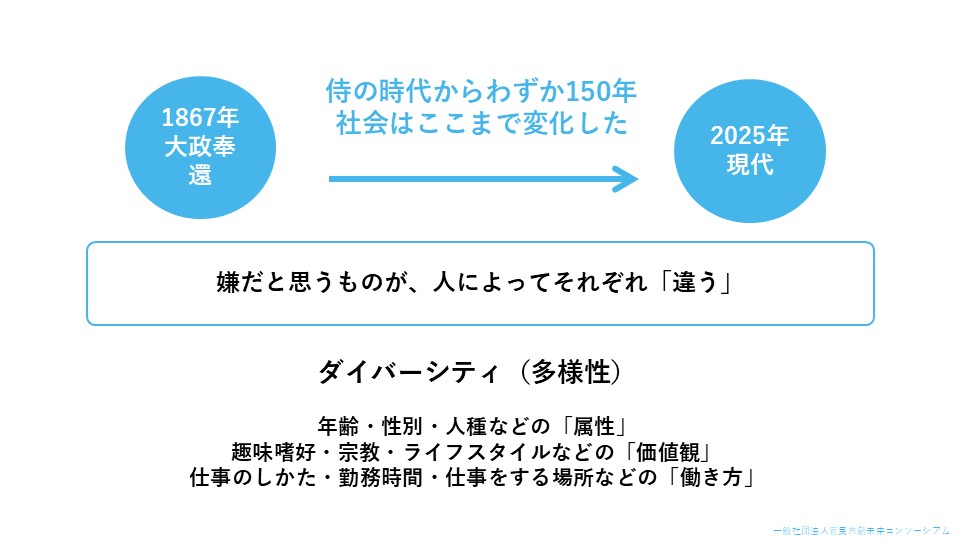

②政治家として、人々の価値観や道徳観の変化を捉える必要があること

政治家は住民の代表として、社会の変化に敏感でなければならない立場にあります。ハラスメントに対する社会の認識の変化も、その一つです。「昔は問題なかった」ことが今では問題とされるのは、社会全体の価値観が進歩している証拠であり、政治家としてこうした変化を的確に捉え、対応していく能力が求められることを強調しました。

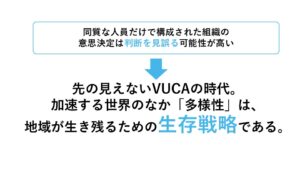

③同質化した組織は意思決定を見誤る可能性があるので、議会には多様性が不可欠なこと

似たような価値観や経験を持つ人々だけで構成された組織は、多角的な視点を欠き、重要な判断を誤る危険性があります。議会においても、年齢、性別、職歴、価値観などの多様性が確保されることで、より質の高い政策決定が可能になることを説明しました。ハラスメントの根絶は、こうした多様性を受け入れる土壌づくりの第一歩であることを伝えました。

なお、議員同士のハラスメントに多いのが、自分とは立場や思想、政策が異なる議員への攻撃です。本稿は議員から職員へのハラスメント対策を前提に書いていますが、議員間のハラスメントも深刻であり、地方政治の硬直化の一因となっています。

法制度の理解や、ハラスメントの体系、議会が取るべき対応や条例案、他の議会事例などを交えつつも、まずはハラスメント防止への意識を高めることに注力しました。

その結果、最近は前述のような反発的な反応をもらうことはほとんどなくなりました。研修を受けた議員や組織からの紹介で他の地域での研修実施の依頼を頂くことも増えており、議員自身が研修の効果を実感し、他の地域にも広めたいと考えてくださっていることがうかがえます。

議員研修実施に向けたアプローチ

筆者はハラスメントの専門家ではありませんが、地方議員経験により議員の心情や立場を理解できる点を活かし、主にマインド変革に重点を置いた研修を実施しています。議員の使命感や地域への想いを尊重しながら、ハラスメント対策の必要性を伝えることで、より効果的な意識改革につなげています。

これまで議員のハラスメント対策の動向と、筆者の体験談を記してきました。では、職員に対する議員のハラスメントを防止するにはどうしたらいいでしょうか。最初のステップとして、前述の通り議員の意識改革を促すことが有効です。講師を招いて研修を実施するのが望ましいですが、内閣府がハラスメント研修動画を公開していますので、こちらを視聴するという方法もあります(注4)。

(注4)内閣府「政治分野におけるハラスメント防止研修教材」はYouTubeで公開されています。 https://www.youtube.com/watch?v=PjLN17TKmwY

具体的な防止策は次のステップ

研修などで意識醸成が図られたら、次のステップとして具体的な防止策へと進むことができます。主な取り組みとしては、相談窓口の設置や条例制定などの制度整備が挙げられます。

注目すべき事例として、静岡市では市長を含めた全職員と全議員を対象とした「ハラスメント撲滅宣言」を実施しました。この取り組みでは、ハラスメントに該当する具体的な行為を理解した上で、絶対に行わないと誓う文書に署名するという形で、個人レベルでの明確なコミットメントを求めています。このような宣言は、研修による意識改革を具体的な行動変容につなげる効果的な手法です。

こうした制度的な取り組みと意識改革を組み合わせることで、より実効性のあるハラスメント対策が実現できると考えられます。重要なのは、研修による理解と制度による仕組みづくりを両輪として進めることです。

おわりに

地方議員によるハラスメントは、単に被害者個人の問題にとどまらず、行政組織全体の機能低下、ひいては住民サービスの質の低下につながる深刻な問題です。職員が萎縮し、本来の能力を発揮できない環境では、住民の負託に応える質の高い行政運営は実現できません。

しかし、議員の意識改革から始まり、制度整備による具体的な防止策まで、段階的かつ継続的な取り組みを行うことで、この問題は改善できるでしょう。

重要なのは、ハラスメント対策を「制約」として捉えるのではなく、「より良い自治体運営のための基盤づくり」として位置付けることです。

議員と職員が互いを尊重し、建設的な関係を築くことができれば、地方自治体はより活力ある組織となり、住民のために真に価値のあるサービスを提供できるようになるでしょう。そうした健全な組織づくりこそが、本連載のテーマである「ウェルビーイングの自治体経営」の実現につながることでしょう。

※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年8月4日号