一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事・小田理恵子

2025/05/20 【自治体DX成功の鍵】原課の理解と協力を得るための段階的アプローチ ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(1)~

2025/05/22 【自治体DX成功の鍵】原課の理解と協力を得るための段階的アプローチ ~小田理恵子・一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム 代表理事(2)~

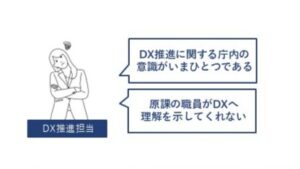

自治体DX推進において、多くのDX(デジタルトランスフォーメーション)担当者が「原課の協力が得られない」という壁に直面しています。その背景には複合的な要因があります。まず、多くの原課では慢性的な人手不足と業務過多の状況にあり、DX推進のための追加業務に対応する余力がありません。また、長年慣れ親しんだ業務方法を変えることへの不安や抵抗感も大きな障壁となっています。

特に見逃せないのが、過去の「改革」体験がもたらした心理的影響です。これまでもさまざまな改革の名の下、業務の洗い出しや分析に多大な時間と労力を費やしてきたにもかかわらず、結果的に業務負担が軽減せず、むしろ増えたという経験を持つ職員は少なくありません。システム導入により紙と電子の二重管理が発生したり、標準化によって業務の柔軟性が失われたりした例も珍しくないのです。こうした経験から「また同じことの繰り返しではないか」という疑念や諦めが生まれています。

加えて、デジタル技術に対するリテラシーやスキルの不足、DX推進による具体的なメリットが見えにくいこと、トップダウンの方針と現場ニーズのミスマッチなども協力を得られない要因となっています。

原課の理解と協力を得るためには、まず彼らのこうした「改革トラウマ」を理解し、DXが単なる「新たな負担」ではなく「本当の業務改善」につながることを示すことが重要です。原課の具体的な課題から出発し、短期的に成果を実感できる取り組みから始め、成功体験を積み重ねていくアプローチが効果的でしょう。何より、現場の声を真摯に受け止め、実際に反映させる姿勢が信頼関係構築の鍵となります。

原課の理解と協力を促す四つのステップ

このような原課の理解と協力を得るためには、段階的なアプローチが効果的です。以下の四つのステップを順を追って進めていくことで、DX推進への理解と協力を着実に広げていくことができるでしょう。

- 【STEP1】継続的に具体的メリットを示し興味を喚起する

- 【STEP2】現場の小さな成功体験を積み重ね味方を増やす

- 【STEP3】現場の声を吸い上げ、反映する仕組みを構築する

- 【STEP4】主体的に業務改善に取り組む環境をつくる

【STEP1 発信】継続的に具体的メリットを示し興味を喚起する

まずは原課にDXの具体的なメリットを継続的に発信することから始めます。この段階では、まだ原課との信頼関係が構築できていないため、DX担当者から一方的に、しかし積極的かつ継続的に情報発信を行うことが重要です。「何のために」「どのような効果があるのか」を実例を交えて具体的に示すことで、関心を喚起します。

事例として、ある自治体では「DX通信(仮称)」と題した1枚物のビラを月1回各課に配布する取り組みを行っています。このビラには、他自治体での成功事例や簡単に実践できるデジタルツールの活用法、業務効率化のヒントなどを掲載。最初の数カ月は特に反応が見られなかったものの、3カ月ほど経過した頃から「あの事例についてもっと聞きたい」「うちの課でも似たような問題があるんだけど……」といった声が聞かれるようになったといいます。

※実際のビラのため一部表示できません

注目すべきは、DXを推進するに当たって必ずしもすべてをデジタルにこだわった手段にする必要はないという点です。特に紙の配布物による回覧がまだ主流の組織においては、あえて紙のビラという「アナログ」な手段を選ぶことで、情報が確実に届きやすくなります。目的は「デジタル化そのもの」ではなく「業務改善と価値創出」であることを念頭に、状況に応じて最適な手段を柔軟に選択することが大切です。

また、単なる「効率化」ではなく、「住民サービスの向上」「職員の働きがいの創出」など多様な価値を示すことも重要です。発信を続けることで、「自分たちの仕事にも役立つかもしれない」という期待感が徐々に醸成されていきます。

【STEP2 実感】現場の小さな成功体験を積み重ね味方を増やす

関心を持ってもらえたら、次は小さな成功体験を積み重ねる段階です。ステップ1で関係を築きつつある課の相談に応じるところから始めるのが効果的です。現場の相談の中には、大規模なシステム導入ではなく、ちょっとしたアプリケーションや機能追加で業務が大幅に改善できるケースが意外と多く存在します。

例えば、ある市では福祉課からの「毎月の給付金支給に関する計算と確認作業に時間がかかっている」という相談に対し、DX担当者がExcelのマクロ機能を活用した自動計算シートを作成しました。これにより月次作業の時間が従来の5分の1に短縮。この成功体験が部内で共有され、「うちの〇〇業務も改善できないか」と他の担当からも相談が寄せられるようになりました。

最近では、生成AI(人工知能)の活用により比較的短期間で業務改善を実現できるケースも増えています。ある町では議会質問を学習させ、過去の質問と答弁からAIが答弁案を作成するツールを試験的に導入。担当者の下書き作成時間が大幅に削減されました。また、旅費、経費などのドキュメントを学習させた庁内向けQ&Aツールを開発し、問い合わせ対応の効率化と担当者の負担軽減を実現しています。

AI活用については、現場は当初懐疑的な反応を示すことが多いものの、その場で実際に答弁やあいさつ文を作成したり、庁内のマニュアルを読み込ませて質問に回答するデモンストレーションを見せたりすると、評価が一転するケースがほとんどです。当初は業務改善に懐疑的であった課長が、自分の業務に関連する質問への回答デモを見た後、「これは使える」と態度を変え、課内への展開を積極的に進めるようになったという事例もあります。このように、言葉で説明するよりも実際にやって見せることが理解と協力を得る上で非常に重要です。

ここで注目すべき点は、ある課での成功体験が自然と庁内に波及効果をもたらすということです。成功を体験した課の情報は、公式・非公式を問わずさまざまな形で部内や庁内で共有されます。「あの課ではこんなことができるようになった」という情報が広まると、他の課からも「うちもあのような改善ができないか」と相談が寄せられるようになります。E市では、税務課での成功事例が部長会議で共有されたことをきっかけに、翌月から四つの課から相談が寄せられたといいます。このように、一つの成功体験から徐々に味方となる組織(部や課)を増やしていき、点から線、線から面へとDXへの理解と協力の輪を庁内に広げていくイメージです。

この段階で重要なのは、成果を可視化することです。作業時間の短縮率、ペーパーレス化による印刷コスト削減額、ミス率の減少など、数値で示せる効果を明確にします。また、業務改善に取り組んだ職員の声を収集し、「確かに楽になった」「余裕ができて他の業務に時間を使えるようになった」といった生の声を共有することも効果的です。

初期の成功体験者を「伝道師」として活用し、部署内や庁内での理解者を増やしていくことで次のステップへの足掛かりをつくります。小さな成功体験の積み重ねが「DXって実は役に立つんだ」という認識を広げ、より大きな協力を得るための基盤となるのです。このステップは、DX推進の4ステップの中で最も重要と言っても過言ではないでしょう。なぜなら、どれだけ素晴らしい計画や理念があっても、実際に現場が「役に立つ」と実感できなければ、持続的な協力は得られないからです。成功体験という具体的な証拠を積み重ねることこそが、組織全体のDX推進への姿勢を根本から変える原動力となるのです。

(第2回に続く)

※本記事の出典:時事通信社「地方行政」2025年4月7日号